👇 今すぐワインをチェックしたい方は、

KABAJワインの一覧を見る▶

About KABAJ/カバイについて

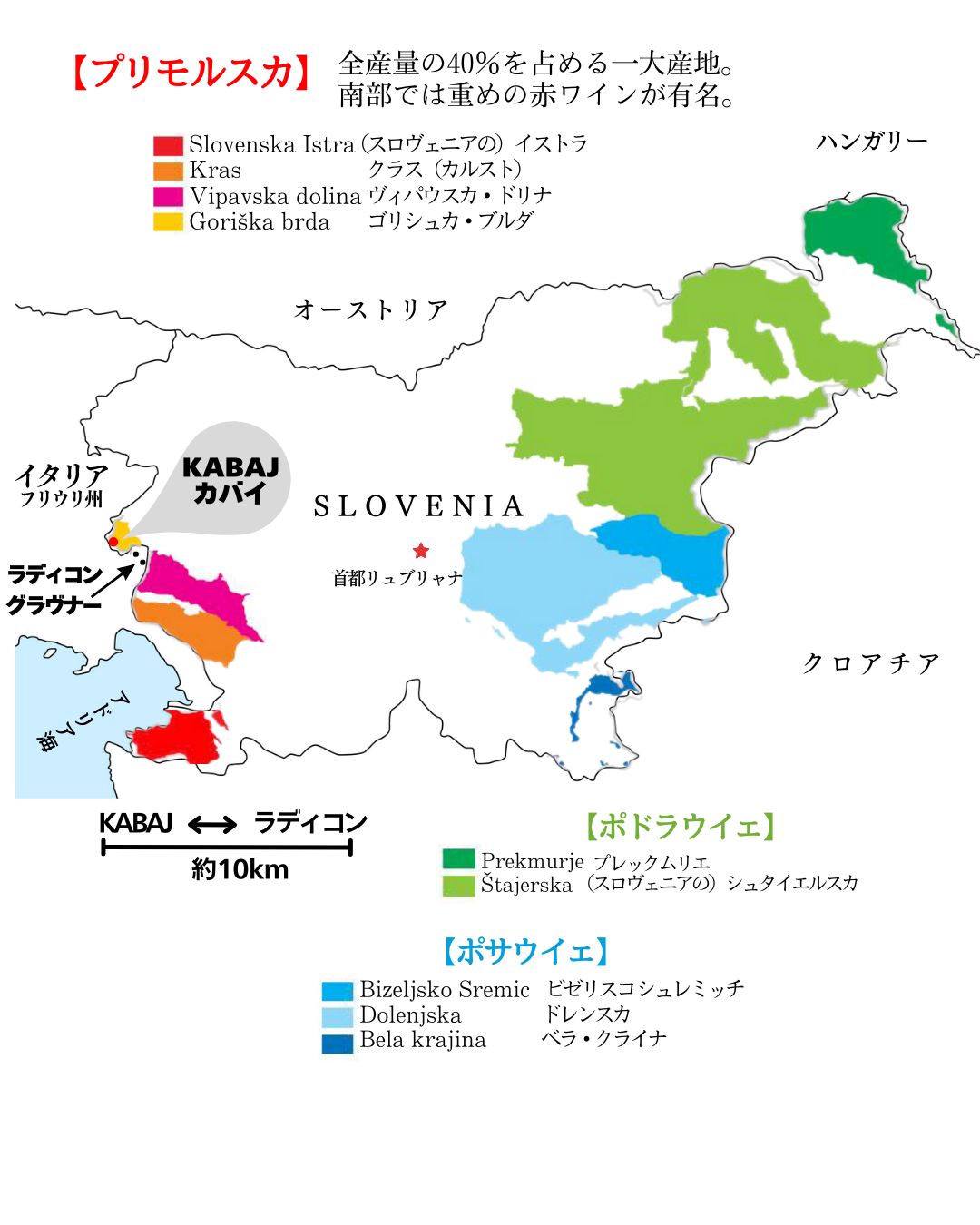

産地:スロヴェニア、プリモルスカ地方

ノヴァゴリッツア、ゴリシュカブルダ

創業:1993年

畑面積・生産本数:12ha・年70,000本

特徴:有機栽培・補糖なし・天然酵母を使用

スキンコンタクト・長期熟成型ワイン

クヴェヴリ・アンフォラを用いる

ジョージアワインに魅せられたフランス人

ジャン ミッシェル モレル

"世の中にワインは沢山あるけれど、私が造っているのは本物のワインだ。それは製品(product)じゃない。芸術(art)なんだ!"

イタリアの隣の特別な地域 ”ゴリシュカブルダ”

オレンジワインの銘醸地として知られるイタリア・フリウリ。その地続きで東へ国境を越えると、スロヴェニアのプリモルスカ地方に広がるのがゴリシュカ・ブルダです。約2,000haものぶどう畑が連なるこの地域は、かつてイタリアとスロヴェニアの間を行き来した複雑な歴史を持ち、今ではスロヴェニア最大級のワイン生産地のひとつとして知られています。このエリアは、広大なスロヴェニア側と小さなイタリア側の「コッリオ(Collio)」にまたがっており、世界を代表するトップワイナリー、Radikon(ラディコン)、Gravner(グラヴナー/グラヴネル)、MOVIA(モヴィア)、Edi Simcic(エディシムチッチ)などの世界に認められた、名だたる造り手がこの土壌で育っています。KABAJ(カバイ)もそのひとつ。スロヴェニアのドブロボ近郊Slovrencに拠点を構え、毎年【世界トップワイナリー100】にも選ばれ続けている、世界が注目する造り手です。

多彩で個性豊かなぶどう品種

ゴリシュカ・ブルダは、地中海性気候の温暖な日差しと、アルプス山脈から吹きおろす冷涼な風が共存する、ぶどう栽培にとって理想的な場所。畑は南向きの泥灰土壌に広がり、太古の昔からこの地ではぶどうが育てられてきました。 KABAJでは、この丘の斜面に約70,000本のぶどうを植えています。需要の高まりに合わせて、毎年少しずつ手作業で作付面積を拡大。約70%は白ぶどうで構成されており、「ブルダの白の女王」とも称されるレブラ(リボラ・ジャッラ Ribolla Gialla)を筆頭に、フリウラーノ(Tocai Friulano)、ソーヴィニョネーズ(Sauvignonasse)、グリーンソーヴィニョン(Green Sauvignon)、マルバジア・イストリアーナ(Malvasia Istriana)など、地元に根ざした品種が中心です。ピノ・ブラン、ピノ・グリ、ソーヴィニョン・ブラン、シャルドネといった国際品種も栽培され、多様な味わいのワインが生まれています。

比較的冷涼なこの地では、黒ぶどうの比率は30%。メルロー、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルドー、ピノ・ノワールなどが育てられています。平均樹齢は40〜50年。ぶどうは一本一本丁寧に仕立てられ、長梢と短梢の垣根仕立てで管理。畑では一貫してオーガニック栽培が行われており、化学農薬は使用せず、馬糞などの自然肥料を使ったサスティナブルな方法で栽培されています。

家族のように温かく、実直なワイナリー

KABAJのワイナリーには、小さなレストランと4部屋だけの宿泊施設が併設されています。世界中から訪れる友人や家族(私たちインポーターも含めて)を迎えるために作られたこの空間は、誰もが心からくつろげるようにとの想いで整えられています。ワイナリーの上階は、ジャン一家の住居。何かあればすぐに現場に駆けつけられる距離感に、家族経営の温もりが感じられます。

醸造所には3つの部屋があります。ひとつは、ステンレスタンクや伝統的な大樽が並ぶ発酵室。勝手口にあたるこの場所は、人が頻繁に集まり、ワイン片手に会話が弾む交流の場でもあります。ふたつ目は、アーチ型の天井が美しい地下セラー。温度と湿度が一定に保たれており、創業初期のワインや、娘ティナとジャナの記念ワインなど“宝物”が静かに眠っています。そしてみっつ目は、地中に巨大なアンフォラ(クヴェヴリ)が埋められた醸造室。ジョージアから慎重に運ばれてきたアンフォラは、ひとつ3,500Lもの容量があり、不安定な形状ゆえに輸送中に割れてしまうことも。その壺は、敷地内のハーブガーデンで植木鉢として第2の人生を歩んでいます。このワイナリーには、ワイン造りと暮らしに必要なすべてが揃っています。ジャンにとってここは職場であり、住まいであり、人生そのものです。

ジャンとKABAJの哲学

KABAJの当主ジャン・ミシェル・モレルは、フランス・ボルドー生まれのオノロジスト。ボルドー、ラングドック、イタリア・ロンバルディアで修業を重ねたのち、スロヴェニア人の妻カティヤと結婚し、この地に移住しました。ジャンは自らの探究心と勤勉さから、8か国語を話すマルチリンガル。ジョージアワインの伝統製法に魅了され、実際に現地に足を運び、その思想と技術を自らの手で体得。アンフォラでのワイン造りをスロヴェニアに持ち帰りました。その実践と成果により、イタリアで“その年のオノロジスト”の称号を獲得し、ジョージアのイメレティ州から美しいクヴェヴリが贈られるという名誉も受けました。

ジャンが造るワインは、ぶどう品種や土壌の個性以上に、彼自身のキャラクターが映し出された作品です。スロヴェニアワインの大きな特徴である“造り手の個性”が、KABAJではさらに際立っています。「自分が造ったワインは、まず造り手である自分自身が愛していなければならない」と語るジャン。その言葉どおり、KABAJのワインには愛と誇りが宿っています。ワイン造りは“良い土壌と完熟したぶどうありき”という哲学のもと、ミネラル豊かな土を丁寧に耕し、そこから得られた高品質のぶどうだけでワインが造られています。初めて造った1993年ヴィンテージは、いまも巨大なアンフォラの中で静かに熟成を続けているそうです。

アンフォラを用いた白ワインの醸造

KABAJでは、白ぶどうを手作業でプレスしたあと、果皮ごとアンフォラ(クヴェヴリ)に入れて発酵させます。これは「人間は過去から学ぶべきだ」というジャンの考えに基づく伝統への敬意からきています。

ジョージアに約7,000年続くクヴェヴリ製法では、1日〜30日間にわたり蓋を開けた状態で醸し、1日6回ほど棒で撹拌(ピジャージュ)を行います。果皮と種から抽出される成分により、ワインはオレンジや金色、時には茶褐色となり、豊かなタンニンとミネラルを備えた味わいに仕上がります。その後、蓋を閉じて9ヶ月間地中で熟成。人の手で温度を管理せず、土の自然な温度に任せる発酵です。クヴェヴリは樽の2倍にあたる20%ものワインが蒸発・吸収されるため、大きなロスを伴う製法ですが、ジャンは「ワイン造りに必要なのはテクノロジーではなく、歴史と伝統だ」と語ります。クヴェヴリから取り出す前日に、酸化防止のためごく少量のSO2を添加。ワインと滓を分け、重力に任せて優しくプレスし、大樽で1年、さらに瓶内で2年熟成させてから市場に出荷されます。時間と手間を惜しまず造られたワインは、どこかの段階で自然とバランスが整い、驚くほど滑らかな質感を持つようになります。

創業当初より歴史と自然に価値を置き、ワイン造りをまっすぐな姿勢で続けてきたKABAJ。現在は、アンフォラ・クヴェヴリを使用するワイナリー25社から成るXELOBA KARTULI協会のメンバーです。彼らの共通の想いは、ワインの起源である「昔ながらのワイン造りへの回帰」です。古代の生産技術を現代のワイン生産に導くことを目的とし、日夜その技術の研究と促進に貢献しています。今、最も古く、かつ最もモダンであるのが彼らのような、「昔ながらのワイン造り」です。

ジャンの人柄と、KABAJの信念

最後はジャンについて。情熱にあふれ、ユーモアと毒舌を併せ持つエネルギッシュな人物です。彼と過ごす時間は学びが多く、とても面白いものの、10日も一緒にいるとちょっと疲れるかもしれません(笑)。頭の回転が良いからか喋りは早口です。礼儀正しく常に相手をリスペクトし、興味を持って知ろうと試みる姿勢は、私たちも見習いたいところです。今まで訪日は4回していますが、人情味ある持前のキャラで、年々ファンが増加中です♩

KABAJの3つの信念

1.ワインはワインでなければならない。

2.適切なプライスでなければならない。

3.Face to face, Eyes to eyes.

(顔を合わせ、目を見て話すこと)

1.様々な産地やタイプのワインがあります。有名産地だからと言って名ばかりのワイン、奇抜なラベルの見せかけだけのワインも多く存在します。ワインは「中身」が大切で、それ自体が本物でなくてはなりません。少なくともKABAJのワインは「本物」、どこに出しても恥ずかしくない自信作です。

2.ワインに限らずモノやサービスは適切な価格でなければならないと言います。安くても高くてもダメです。生産者、インポーター、消費者、みんながハッピーになる価格の必要性があるとのこと。

3.人と人、目と目。顔と顔を突き合わせた付き合い方が大切。メールやLINEでコンタクトを取るのが主流の時代。だからこそ会って話をするのが重要だと言います。彼が仕事で韓国を訪問していた際、サプライズでわざわざ日本まで会いにきてくれたことがありました。最強の手段“Face to face.” これは最もインパクトがあり、最も「伝わる」方法でもあり、その行動からは最も”想い”が感じられます。

ジャンはパッションにあふれ、少々クセもある人物ですが、その人間味がKABAJのワインに独自の魅力を加えています。彼の信念を3つご紹介しました。KABAJのワインは、決して“売るためのワイン”ではありません。誰にとっても親しみやすく、でも深く感動を与える1本。ぜひ一度、手に取ってみて下さい。

東京ワインショップガイド

インタビュー記事もぜひご覧ください▶