オレンジ色になる3つの理由

1. ぶどう品種と果皮成分

白ぶどうでも果皮の厚みや色素量はさまざまです。

果皮・種に含まれるフェノール群(ポリフェノール、タンニン、カロテノイド、フラボノイドなど)が抽出されることで、ワインの色・香り・渋み・骨格が形成されます。例えば、スロヴェニアの代表品種リボッラ・ジャッラ(Rebula)は、フラボノール豊富で明るい黄金色に、マルバジア(Malvazija)は、カロテノイドが多く琥珀のような深みを帯び、クラルニツァ(Klarnica)は、フェノール酸が由来して仄かに赤みを感じさせる色調に、ピノグリ(Pinot Gris)は、果皮のアントシアニンをわずかに含むため、淡いブロンズやロゼがかったトーンを見せることがあります。

果皮成分が豊富なほど、深い色調と旨味が現れます。

白ぶどうに含まれるフェノール群

Phenolic compounds in white grapes

フラボノイド系 (Flavonoids)

成分:カテキン、エピカテキン、

プロアントシアニジン

部位:果皮・種子

特徴:渋み・苦味のもと。酸化で色が深まり(琥珀〜銅色)、抗酸化作用が高い。

ノンフラボノイド系 (Non-flavonoids)

成分:カフェー酸、フェルラ酸、クマル酸、

シナピン酸

部位:果皮・果肉

特徴:香り・色の安定化に寄与。光沢のある黄金色形成を助ける。

スチルベン類 (Stilbenes)

成分:レスベラトロール

部位:果皮

特徴:抗酸化・抗菌作用。自然派ワインの文脈で言及される代表成分。

フラボノール類 (Flavonols)

成分:ケルセチン、ミリセチン、

ケンフェロール

部位:果皮

特徴:紫外線防御に関与。酸化で鮮やかな黄金色のニュアンスを生む。

これらの成分が抽出されることで、オレンジワインは黄金色から琥珀、そしてブロンズへと深みを増していきます。発酵温度や醸し期間によってフェノールの抽出量が変わり、味わいと色の個性が生まれます。

2.醸しの期間と温度

果皮と果汁を接触させる「醸し」の期間が長いほど、フェノール群が多く抽出され、色は濃く変化します。ワイン科学誌『American Journal of Enology and Viticulture 2022』では、果皮接触10日間で総ポリフェノール量が3日間より約2.8倍増加すると報告されています。

さらに発酵温度が高いほど色素の抽出効率も上がり、黄金→琥珀→銅と、温度とともに色調が深まっていきます。

3. 酸化と熟成容器

木樽やアンフォラのように通気性のある容器では、酸化が進むことで色が赤みを帯び、紅茶や蜂蜜のような銅色に変化します。一方で、ステンレスタンクや密閉熟成では酸化が抑えられ、透明感のある黄金色に仕上がります。この“色の差”は単なる見た目の違いではなく、造り手がどんな味わいを描きたいか、その哲学の違いでもあります。

透明瓶が語る色への誇り

オレンジワインの多くが、あえて“透明瓶”を採用していることにお気づきでしょうか。通常、ワインは紫外線を防ぐために深緑や茶色の遮光瓶を使いますが、オレンジワインの造り手たちは

「色もワインの一部」と考え、光にかざしたときの黄金や琥珀の美しさを見せたいと願っています。スロヴェニアの造り手たちにとっても、

この“見せるボトル”は文化の象徴。透明瓶はワインの生命力と、造り手の誇りを視覚的に表すキャンバスなのです。

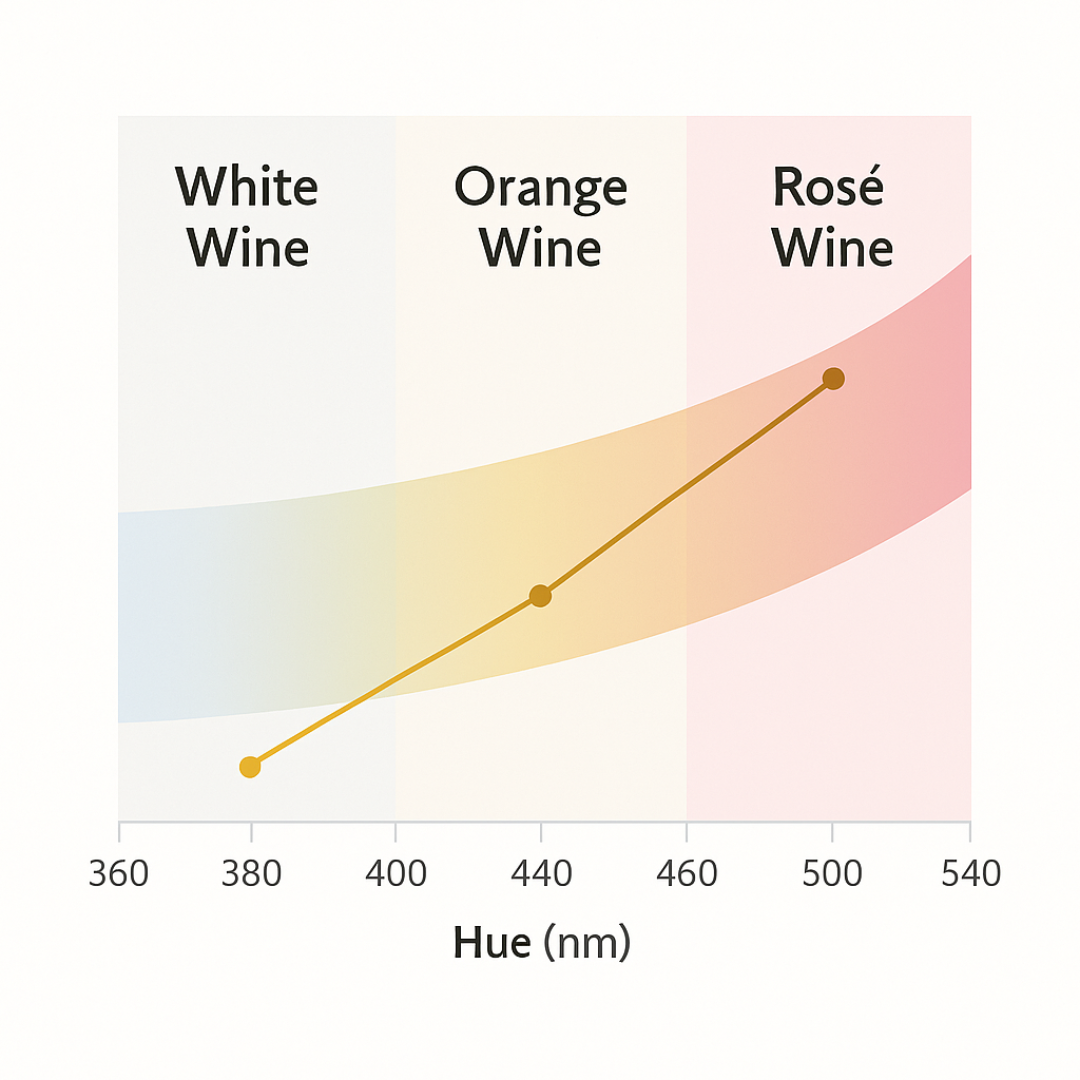

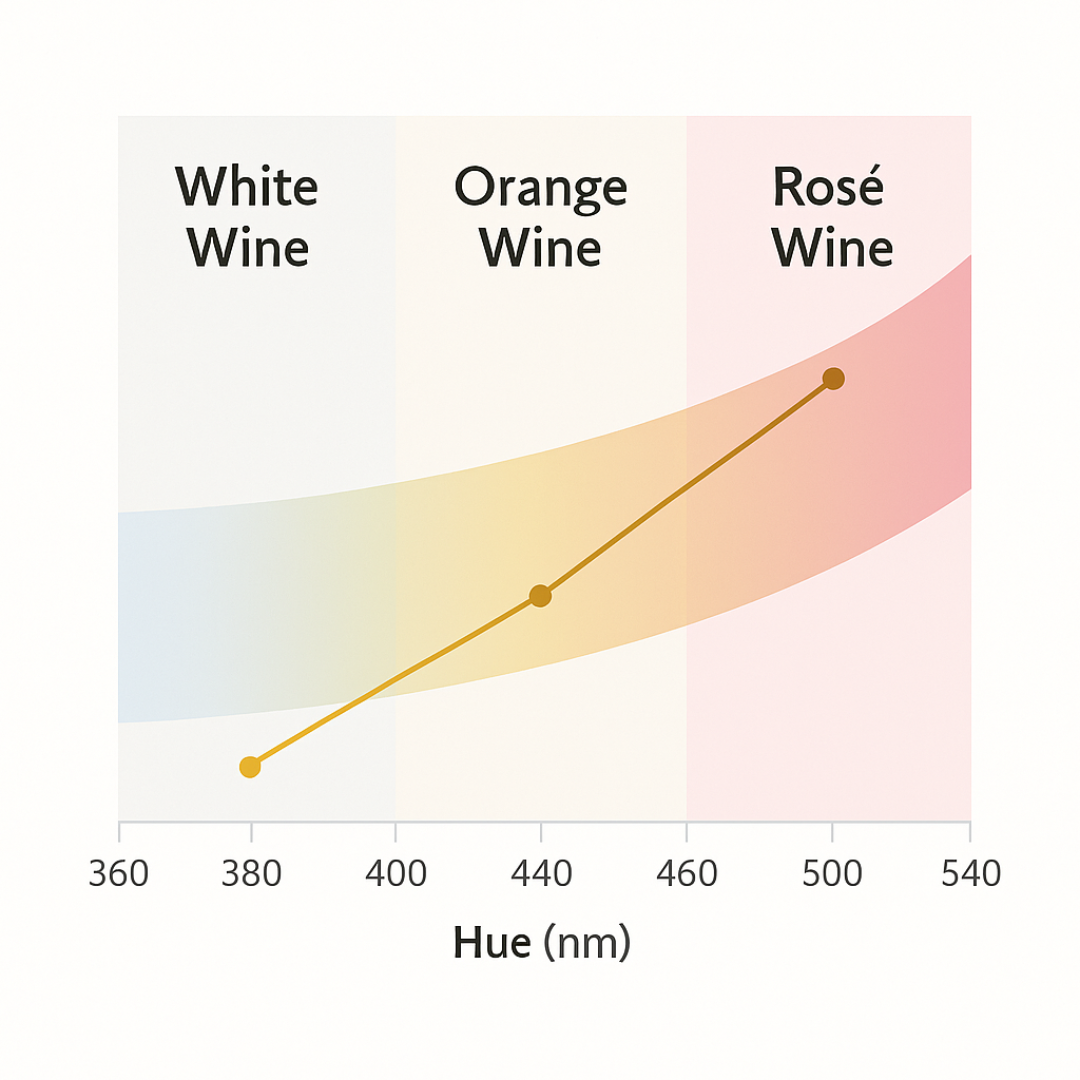

科学で見るオレンジワインの色度

OIV(国際ブドウ・ワイン機構)のデータによると、

オレンジワインの色度(Hue)は420〜470nmにピークを持ちます。これは白ワイン(380〜420nm)とロゼワイン(480〜520nm)の中間に位置し、“第4のカテゴリー”としての存在を科学的にも裏付けています。言い換えれば、

オレンジワインは光の波長でも「白と赤の間に生きるワイン」なのです。

色で探る味わいのヒント

オレンジワインの色は、見た目だけでなく味わいやマリアージュのヒントでもあります。

・黄金色(Gold)

フレッシュでフローラル。柑橘や白い花の香りが立ち、爽やかな酸が特徴。冷涼地の短期醸しタイプに多く、魚介やサラダ、レモンを使った料理と好相性。

・琥珀色(Amber)

果実味とスパイスが調和し、ボディに丸み。ハーブやナッツの余韻を感じる中間スタイル。スロヴェニアのヴィパーヴァ渓谷やブルダ地方で多く見られ、和食から中東料理まで万能。

・銅色(Bronze / Copper tone)

熟成感と紅茶・ハーブ・ドライフルーツのニュアンスが現れ、ナッティで深みのある味わい。長期熟成やアンフォラ使用タイプに多く、熟成チーズやラムなどの肉料理やハーブ料理にぴったり。

まとめ

こうして見てみると、ひと口に“オレンジ色”と言っても、

そこには科学・土地・哲学が混ざり合っています。ワインの「色」は、造り手の手仕事が生んだストーリーそのものなのです。色を見ることは、味を読むこと。グラスの中に広がる「オレンジの宇宙」を、ぜひご自分の感性で旅してみて下さい。

オレンジワイン関連ガイド|基礎・専門

オレンジワインの基礎を知りたい方は、

まずはオレンジワイン完全ガイド【知識編】へ。

専門編は気になるところからご自由にどうぞ。

目的別に楽しむ|オレンジワイン専門編

オレンジワインの色はどこから?【科学編】

(このページ)

オーナー紹介・大野みさき

元ANA国際線CA。ワインを学ぶため渡仏し、ヨーロッパ各地の生産者を訪ね歩く。そこでスロべニアワインの魅力に出会い、帰国後、365wine株式会社を設立。以来、現地の収穫や醸造にも加わり、生産者と共に歩んでいる。ワイン講師、輸入アドバイザー、発酵好きとして、香り・味わい・背景まで含めて「ワインと出会う体験」を届けたいと奮闘する日々。訪問国は47ヶ国。

ショッピングガイド

-

常温配送期間中18000以下はこちら

-

■現在常温にてお届けします。(10月頃〜5月頃気温によって変動します。)

○送料900円(税込)※北海道・沖縄を除く

○北海道・沖縄送料1,742円(税込)

※18000円以上お買い上げで無料

*常温配送期間中に冷蔵便をご希望のお客様は・備考欄に「冷蔵便希望」とご記入ください。

※冷蔵便代金は、決済方法に応じて下記の通り、後ほど追加請求となります。

送料に+500円(北海道・沖縄は+290円)

・クレジットカード決済 → 冷蔵便代金を銀行振込にてご請求

・銀行振込決済 → 冷蔵便代金を上乗せした金額をお振込

・代引き → 冷蔵便代金を上乗せした金額をご請求

-

不良品

-

【抜栓前】

お届け商品がご注文と違う場合や破損している場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。商品を返送して頂き代替品と交換、代替品のご用意がない場合はご返金とさせて頂きます。返送料は弊社で負担致します。エチケットの剥離、汚損、スレなどは返品をお断りしております。商品到着後7日以上経過した場合は交換、返品、返金等キャンセル致しかねます。気温の高い時期にチルド便での配送を指定されず、噴いたり液漏れをした場合は当社は責任を負いかねます。予めご了承下さい。

【抜栓後】

交換、返品、返金はお断りしております。商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じかねますのでご了承下さい。

-

返品期限

-

商品到着後7日以内とさせて頂きます。商品到着後7日以上経過した場合は交換、返品、返金等キャンセルは致しかねます。講座の場合はご注文より7日以内なら返金の対応を受け付けます。

-

返品送料

-

お客様都合による返品につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。不良品に該当する場合は弊社で返送料はご負担致します。

-

クレジットカード

-

JCB、VISA、Diners、American Express、MasterCardがご利用いただけます。

お支払い方法は、一括払いのみとなります。

当店ではSSLというシステムを利用しており、カード番号は暗号化されて送信されます。

ご安心してご利用ください。

-

銀行振込

-

・住信SBIネット銀行

・ゆうちょ銀行

・三菱UFJ銀行

がご利用いただけます。

※ご注文後、お振込みのご案内メールをお送り致します。ご入金が確認でき次第商品を発送させて頂きます。

※振込手数料がかかる場合はお客様の負担となります。予めご了承下さい。

-

代金引換

-

代金引換の場合は決済手数料390円を申し受けます。